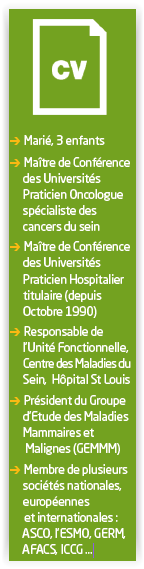

Responsable du Centre des Maladies du Sein de l’Hôpital Saint-Louis depuis le début  des années 2000, le Dr Marc Espié revient pour Genesis sur les progrès obtenus et évoquent ceux à venir pour la prise en charge médicale des cancers du sein.

des années 2000, le Dr Marc Espié revient pour Genesis sur les progrès obtenus et évoquent ceux à venir pour la prise en charge médicale des cancers du sein.

- Comment êtes-vous devenu responsable du Centre des Maladies du Sein ?

Je n’étais absolument pas destiné à devenir spécialiste des cancers du sein. Au début de ma carrière,

j’étais en oncologie générale quand une simple demande de mon chef de service, le Professeur Michel

Boiron,m’a fait basculer. « Mon petit Marc, à partir de demain tu te mets au sein »,m’a dit-il un jour. Il faut se rappeler qu’à l’époque tout était à créer. Les chirurgiens gynécologiques ne s’occupaient pas des cancers du sein et les cancérologues soignaient avant tout la cellule cancéreuse plutôt que la personne humaine ! En 1978, j’ai eu l’honneur de participer au côté d’André Gorins et de Michel Boiron à la création du Centre des Maladies du Sein de l’Hôpital Saint-Louis, puis dans les années 2000, j’en suis devenu responsable.

- Après avoir milité pour la multidisciplinarité, votre nouveau combat semble être de simplifier les parcours de soin.

Le Centre s’est toujours soucié de la coordination des soins et d’une prise en charge de l’humain avant tout. Dès le départ, nous avions mis en place un sénologue référent et des infirmières à l’écoute de la patiente qui, à l’époque, ne s’appelaient pas encore infirmières d’annonce. Depuis plus d’une dizaine d’années maintenant, nous avons encore passé une étape dans la prise en charge, celle de la continuité ville/hôpital en collaborant étroitement avec le réseau de santé ville-hôpital Saint-Louis réseau sein. Mais au regard de l’enjeu de santé public, il nous manquait encore une structuration plus cohérente pour simplifier davantage les parcours de soin. C’est ainsi qu’est né en novembre 2016, le nouveau Sénopôle Territoire Cancer Nord de l’Hôpital Saint-Louis. Cet espace a été entièrement rénové et repensé pour offrir un parcours de soin global, coordonné et personnalisé à toute patiente atteinte d’une pathologie mammaire. Il a été bâti autour d’une filière unique de prise en charge médico-chirurgicale facilitant le parcours de soins de la patiente.

- Qu’apporte réellement l’activité physique après un cancer du sein ? Le surpoids est-il un facteur de risque de récidive ?

L’activité physique est surtout bénéfique pour lutter contre la fatigue, pour atténuer les séquelles comme le lymphoedème, principale complication de la chirurgie des cancers du sein, pour lutter contre l’ostéoporose, le risque de dépression ou la prise de poids.

Quant au surpoids ou plutôt l’obésité, c’est sûrement un facteur de risque de récidive sans que l’on sache exactement les mécanismes. En d’autres termes, il faut encourager nos patientes à pratiquer une activité physique et à maitriser leur poids, sans pour autant les bercer de fausses illusions : des femmes maigres ayant une activité physique intense peuvent même récidiver.

- En plein « octobre rose » dernier, Marisol Touraine, Ministre des Affaires sociales et de la Santé a annoncé une « rénovation profonde » du dépistage par mammographie chez les femmes de 50 à 74 ans. Qu’en pensez-vous ?

Je reste profondément pour le dépistage organisé. Le dépistage organisé sauve des vies, et ne doit pas être remis en cause sous prétexte d’en améliorer le système. Aujourd’hui, force est de constater

que des considérations financières, voire de rentabilité viennent interférer avec la qualité des soins en venant remettre en cause l’accès aux meilleurs traitements personnalisés. La santé n’est toujours pas une entreprise rentable, en tous cas, ce n’était jusqu’alors pas l’option choisie par la France. Le suivi uniquement individuel n’est pas toujours plus facile à mettre en place, et peut engendrer des inégalités sociales face à la prévention. Le dépistage systématique offre donc une vraie égalité d’accès aux soins, d’autant plus important dans un contexte de désertification médicale.

Pour rappel, le dépistage systématique organisé a un objectif statistique et non individuel. Il a permis de mettre un accès aux soins de qualité avec une standardisation des pratiques : principe de la double lecture, matériel et formation des radiologues…

Certes le risque de surdiagnostic de l’ordre de 10% existe. Mais la chance de guérir un cancer du sein est encore fortement lié à la précocité du diagnostic.

- Que pensez-vous de la génomique qui permettrait de surseoir à 30% des chimiothérapies en matière de cancer du sein ?

Tout l’enjeu est de passer de l’ère du prêt à porter de la prise en charge au sur-mesure afin de mieux choisir le traitement et d’améliorer les taux de guérison. Les tests génomiques apportent une information supplémentaire aux tests classiques pour les patientes dont la tumeur possède des récepteurs hormonaux.

Développer des outils pour prédire et savoir à quelles patientes on peut éviter un sur traitement, c’est tout l’enjeu de la recherche de biomarqueurs pronostics et prédictifs. Repérer les patients à

risque de récidive pour modifier le plan de traitement initialement prévu : parfois vers l’escalade mais le plus souvent vers la désescalade, avec

une abstention de chimiothérapie.

- Que pensez-vous de la stratégie de mettre toutes les femmes à l’hormonothérapie ? Et pensez-vous que les anti-aromatases soient vraiment supérieur en efficacité versus le tamoxifène ?

Toutes ces molécules ont bouleversé la prise en charge des patientes métastasées et ont transformé le cancer du sein en maladie chronique. Pour les femmes ménopausées dont la tumeur exprime des récepteurs hormonaux, l’hormonothérapie reste la référence. En situation adjuvante, l’hormonothérapie est proposée généralement pour une durée de 5 ans voire de 10 ans si la tumeur

possède des facteurs de mauvais pronostic, comme par exemple un envahissement ganglionnaire.

Pour des tumeurs de moins de 5 mm, on peut généralement se passer d’hormonothérapie. Avant

la ménopause, le tamoxifène reste la molécule de référence. Après la ménopause, les inhibiteurs de l’aromatase ont démontré dans des essais thérapeutiques un gain en survie sans rechute et dans des méta-analyses, en survie globale par rapport au tamoxifène. C’est pourquoi ils sont utilisés de manière préférentielle. On doit bien sûr prendre en compte leur tolérance.

- Pourquoi n’avons-nous pas un registre national des cancers du sein ?

Les épidémiologistes estiment que des extrapolations à partir des données de registres départementaux permettent d’avoir une bonne estimation. A titre personnel, je soutiens la nécessité d’un registre national qui me semblerait cependant plus fiable mais bien sûr beaucoup plus coûteux.

Propos recueillis par Frédéric Pitetti

18 commentaires